ボルタ電池に引き続き電池ネタです。今回はボルタ電池の弱点を克服したダニエル電池について書いていきます。

ダニエル電池の不思議に迫る

前回ボルタ電池の不思議に迫りました。ボルタ電池には分極という欠点がありました。陽極に水素が発生することが分極の原因でした。

この欠点を克服しようとして開発されたのがダニエル電池です。

「水素を発生させない」ということでH2SO4の代わりにZnSO4や

CuSO4を使ってみます。

CuSO4を使ってみます。

①硫化亜鉛水溶液[ZnSO4]

電力は1ボルトほどでした。

②硫化銅水溶液[CuSO4]

こちらは0.2Vしかありませんでした。

実験後。亜鉛版に銅が付着していました。

③硫化亜鉛水溶液[ZnSO4]と硫化銅水溶液[CuSO4]の混合液

いいとこ取り!ということで硫化亜鉛水溶液と硫化銅水溶液を混ぜてみました。

低っ!思っていたのと違うなぁ・・・じゃあ、硫化亜鉛水溶液と硫化銅水溶液にそれぞれ極板を指したら?

電流流れへんやん。回路になってないから当たり前ですね。それじゃあ回路にしてやれということで

ろ紙で繋げてみました。すると、

おー、電圧が上がりました!

ろ紙に溶液が染み込んでいます。このろ紙のおかげで電流が流れたということは、ろ紙の上で何かが起こっているんですね。

実験後の極板。亜鉛が溶けていました。

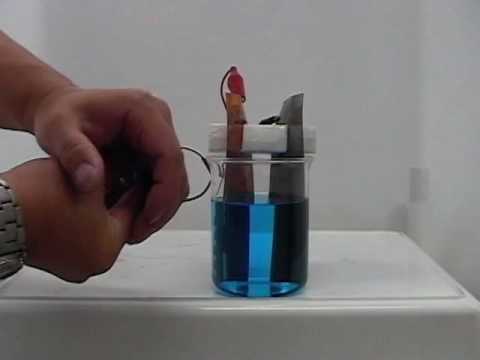

ろ紙の代わりにセルロースチューブを使って実験をしてみます。

セルロースチューブを水に濡らして一方をくくります。水に濡らしたセルロースチューブってなんとも言えない触感ですよね〜。これこそ実験をしたことのない人にはわからないことですね。

セルロースチューブに硫化銅水溶液を入れます。

ビーカーには硫化亜鉛水溶液をいれます。

この状態で硫化亜鉛水溶液に亜鉛板、硫化銅水溶液に銅板をいれます。

1Vの電圧が取り出せました。

モーターに繋いだらプロペラが勢いよく回りました。酸化剤も必要なく、分極も起こりません。立派な電池ですね。

中では何が起こっているのでしょうか?ボルタ電池を改良したこの電池こそダニエルさんが発明したダニエル電池です。

ダニエルさんは凄いです。

↑実験後の電極の様子

亜鉛板から亜鉛が溶け出していることがわかります。

電池って本当に面白いですね。ダニエル電池は中学校では出てきませんが、科学部などで扱ってみてはいかがでしょうか?