科学館などで見かけるようになった透明標本。前回ブログでも紹介しました。

今回はそんな透明標本を自分で作ってみようというふたばのブログ史上もっとも大きな試みです。もちろん、一人では何もできないので様々な人の助けを借りています。染色方法については大阪府のM先生にご指導いただき、ほとんどの作業を同僚のY先生にやっていただきました。それでは透明標本のつくり方についてご紹介していきます。

透明標本とは

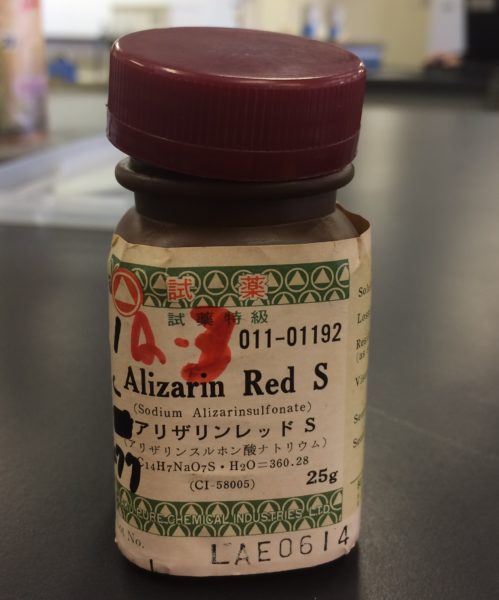

透明標本を簡単に説明すると、「軟骨、硬骨をそれぞれ青、赤紫色に染色し、筋肉等のタンパク質をほとんど崩した後、水分をグリセリンで置換することで骨格組織が透けて見えるようにした標本」ということになります。透明ですが、筋肉組織はそのままなので、生物が生きていた時のままの状態で骨格を観察することができます。詳しく説明すると、軟骨内に多く含まれる「コンドロイチン硫酸」と「アルシアンブルー8GX」という薬品が結合することで軟骨を青く、硬骨内に多く含まれる「リン酸カルシウム」と「アリザリンレッドS」という薬品が結合することで硬骨を赤く染めることで骨格標本をつくります。コンドロイチン硫酸が存在するところは青く、リン酸カルシウムが存在するところが赤く染まっているということになるので、厳密には軟骨と硬骨だけが染まるわけではありません。

準備物

薬品

- 〇ホルマリン【標本の固定】※劇物

- 〇アリザリンレッドS【硬骨の染色(リン酸カルシウムの染色)】

- 〇グリセリン(試薬一級)【標本保存、硬骨染色(染色液の調整)】※危険物

- 〇チモール【防腐剤】

- 〇水酸化カリウム【透明化(タンパク質の分解)、硬骨染色(染色液の調整)】※劇物

- △トリプシン(KOHで代替可)【透明化(タンパク質の分解)】※酵素のため恒温調整(約35℃)が必要

- △抱水クロラール(トリクロロアセトアルデヒド―水和物)(KOHで代替可)【硬骨染色(染色液の調整)】

- △●氷酢酸【硬骨染色(染色液の調整)、軟骨染色(染色液の調整)】

- △●四ホウ酸ナトリウム(ほう砂)【中和(酸性→中性)、透明化(トリプシンの調整)】

- ●アルシアンブルー8GX(アルシアンブルー液)【染色色素(軟骨染色)】※冷所保管(25℃以下)※トイジンブルーで代用可?

- エタノール(95%以上)【エタノール置換(脱水)、軟骨染色(染色液の調整)、軟骨染色後の脱色】※危険物

- オキシドール(3%過酸化水素水)【漂白】

- アセトン【脱脂】※危険物

〇→硬骨を染色した透明標本を作る際に必要

△→あった方が便利だが、他の薬品で代替可能

●→軟骨も含め二重染色する場合にのみ必要

標本の材料

標本の材料は小型の魚類や両生類が望ましいです。大型のものは時間がかかるうえに透明化がきれいにできないことも多いそうです。今回は、アジ、ブルーギル、メダカの3種類を使いました。

透明骨格標本を保管する容器

密閉できるものを用意します。

作り方の手順

①試料の準備

試料の表面やエラなどについた粘液を水道水でよく洗い、腹の部分を少し切って内臓を取り出します。ホルマリンで固定したものでも使用可能ですが、体が硬くなって取り除きにくいです。固定された身は硬くなり姿勢が動かせなくなるため、標本のヒレを広げたり、口を開けたりする作業はここで行います。

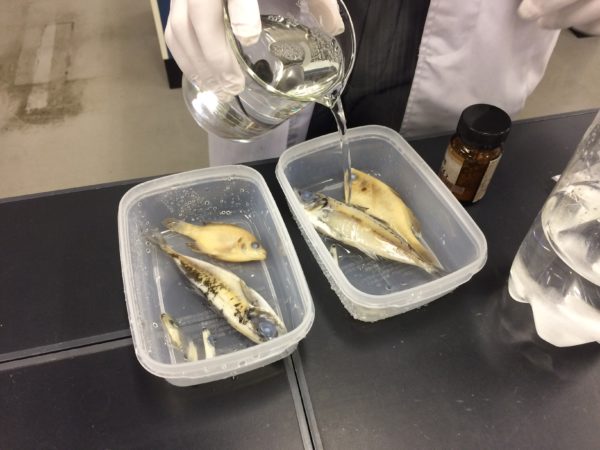

今回、ブルーギルはホルマリン漬けを使って行いました。

水道水でよく洗います。

②タンパク質の固定

10倍希釈ホルマリン液(ホルマリン原液を水で10倍に薄めたもの)に3日ほど標本をいれ、しっかりと固定します。(試料が大きいときは1週間ほど入れておいた方がいいそうです。)ホルマリンは経年劣化によりギ酸へと化学変化を起こすため、長くつけすぎると、酸で標本のカルシウム分の脱灰が始まり、染色に悪影響を及ぼす可能性があります。

※ホルマリンの役割は試料の固定です。透明骨格標本の場合、標本の腐食を防ぐとともに透明化するときに筋肉を作るたんぱく質がバラバラにならないように繋ぎとめる役割があります。ホルマリン固定の時間が不十分な場合、途中でバラバラになって失敗することがあるので注意してください。

※ホルマリンは有毒なので、手袋をして蒸気も吸い込まないようにして、素早く容器の蓋をしっかり閉じるようにする。劣化したホルマリンは酸性になっており、試料の骨を溶かして硬骨染色を妨げる恐れがあるため、開封して時間がたったホルマリンは使用しない。

③試料の下処理

固定した原料を流水に一晩浸し、余剰なホルマリンを除去します。その後、ピンセットやメスを使って、うろこや表皮を除去する。うろこが残っていると薬剤の浸潤の妨げになるほか、うろこまで赤紫に染まってしまい見栄えが悪くなるからです。うろこなどと一緒に魚の胸ビレなどを取ってしまわないように注意して下さい。この時、針などで飼料の目を刺すことで、目の中に薬剤が浸透しやすくなり、美しい標本の完成につなげることができる。

うろこがない生き物について

うろこがないカワハギ、は虫類などの硬い皮をもつ生物もアリザリンレッドSの染色対象であるが、これらの皮を透明化するのには長時間を要するため、除去してもかまわない。ただし、皮が残っていても、味のある標本になります。

※硬骨染色のみを行う場合は、④~⑥の手順は省略できます。今回ふたばは硬骨染色のみで作業を行いました。

④試料の脱水

軟骨染色の染まりをよくするために、下処理を行った試料の水分をエタノールで置換します。まず50%エタノールに24時間、次に無水エタノールに24時間液浸して脱水します。念入りに作製するなら、さらにもう一度無水エタノールに液浸します。

⑤軟骨の染色

軟骨染色液(無水エタノール:氷酢酸=4:1の混合溶液 100ml+アルシアンブルー8GX 10㎎)をつくり、脱水した試料をいれます。液浸時間にもよりますが、2~24時間。長く漬けすぎると酸により骨が溶かされ、硬骨染色の妨げとなる。軟骨が青く染まったのが確認できれば取り出します。

※アルシアンブルーが最も綺麗に軟骨を染色してくれるのは、液性が酸性(pH 2.5)のときです。軟骨を綺麗に染めるためには

- 染色を行う際に、原料をあまり入れすぎない。

- 染色液を再利用しすぎない。

以上のことに注意します。いずれも原料から出た水分で酸が薄まってしまうため、pH試験紙を用いてpHをチェックするのが望ましいです。

※軟骨以外も青く染まっているように見えるが、この後の手順の中で消えていきます。気になる場合は50%エタノール、無水エタノールにそれぞれ半日ほどつけることで不要な色が落ちます。

⑥試料の中和

四ホウ酸ナトリウム飽和水溶液(pH 約9.0)に1日浸し、軟骨染色で使用した酸を中和します。これは後の透明化で使用するトリプシンが弱アルカリ性ではたらく酵素であるためです。

※ホウ砂飽和水溶液に原料を入れすぎると中和能力がなくなってしまうので、ホウ砂飽和水溶液のpHもこまめにチェックしてください。

⑦試料の透明化Ⅰ

【トリプシンを使用する場合】

標本の筋肉部分をタンパク質分解酵素のトリプシンで分解して透明化します。トリプシン液は、飽和四ホウ酸ナトリウム(ホウ砂)液30ml、蒸留水70ml、トリプシン結晶1gの割合で作ります。この溶液中に中和を終えた試料をつけ、温度を30~35℃に保ち、半透明になるまで待ちます。液がかなり汚れたところで(腐らないうちに)交換する。試料によっては2週間~1か月くらいかかるが、時々、透明化の具合を見て確かめてください。完全に透明になっていなくても、脊椎骨が見えて、軟骨が青く見えるようになっていれば問題ありません。

【水酸化カリウムを使用する場合】←ふたばが行った方法

1%程度の水酸化カリウム水溶液を用いて、ゆっくりと根気よく透明化を進めます。冬場以外は冷蔵庫に入れておくのが望ましいです。急ぐと、筋肉がひび割れたり、ドロドロになったりします。とにかくゆっくり、根気よくがポイントです。

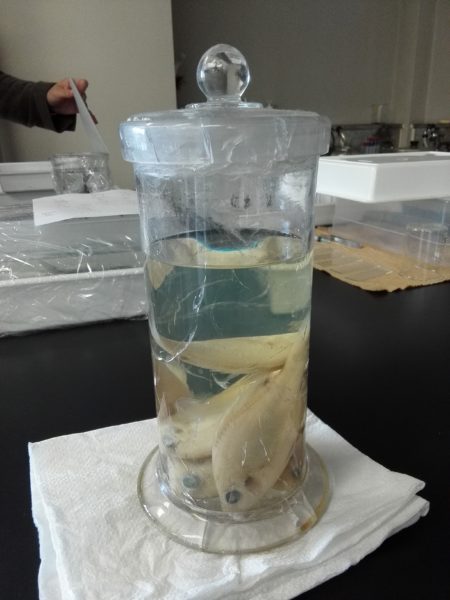

こんな感じで寝かせます。ゆっくり溶けるんだよー。

※あらかじめホルマリンにより固定しているため、タンパク質の分解が進んでも形はそのまま残されて透明化していきますが、分解により試料は非常にもろく崩れやすい状態になっているため、これ以降は細心の注意を払って作業にあたってください。

※原料の大きさや重さなど、様々な要因によって最適な条件は変化します。こまめに状態をチェックすることが大切です。漬けすぎに注意してください。長時間漬けすぎると体が柔らかくなりすぎて形を保てなくなる可能性があります。また、トリプシンを添加した溶液のpHがアルカリ性(pH約9.0)であり、かつ溶液の温度を35℃~40℃に保ち続けてください。

右側のアジは骨が見えています。このままでも骨格標本として使えそうです。

⑧硬骨の染色

前処理

トリプシン処理を終えた試料については余剰なトリプシンを除去するため、大量の水(原料が10gのとき、1L程度)に入れて一晩おいておきます。水が少なすぎると、トリプシンによる分解が進んでしまうことがあるので注意してください。

硬骨染色液

【抱水クロラールを使用する場合】

硬骨染色原液(1%抱水クロラール水溶液120mL+アリザリンレッドS100mg+グリセリン20mL+氷酢酸10mL)をつくり、1~2%程度のKOH水溶液に赤紫色になるまで加えます。この時、液性が賛成になってしまわないように注意してください。(液色が黄色に近づきます。)

【水酸化カリウムを使用する場合】←ふたばが行った方法

500mLの精製水に5gの水酸化カリウムを溶かして、1.0%水酸化カリウム水溶液を用意します。この500mLの1.0%水酸化カリウム水溶液にアリザリンレッドSを耳かき2すくい分ほど添加します。

【共通】

硬骨染色液に試料を半日から1日つけます。浸漬時間は試料により変化します。早いものでは数時間ですむものから、48時間かけても不完全なものもあります。脊椎骨が染まっていれば問題ないので、チェックする際は裏側からライトで照らして確認するとわかりやすいです。

今回は硬骨を染めるアリザリンレッドのみを使用しました。水酸化カリウムに長く漬けすぎると、試料がボロボロになってしまうため、染色が終わったら早急に試料を取り出すのがポイントです。

⑨試料の透明化Ⅱ

試料を1.0%水酸化カリウム水溶液に浸漬させて、メラニン色素の除去とタンパク質の分解を行います。このプロセスの完了目安は原料の目の茶色(黒色)が取れるかどうかです。ここまですると、最終的に標本になったときの透明感のある目が出来上がります。この作業には2日~1週間以上かかります。

※硬骨染色液と同じく、水酸化カリウムは試料のタンパク質を溶かしてしまうため、プロセスが終わったら早急に取り出す必要があります。

※液が茶色くなってしまったら液を交換します。

⑩試料の透明化Ⅲ(グリセリン処理)

試料中の水分をグリセリンに置換していきます。順番は

- 0.5%水酸化カリウム水溶液:グリセリン=3:1の混合液に入れる。

- 0.5%水酸化カリウム水溶液:グリセリン=1:1の混合液に入れる。

- 0.5%水酸化カリウム水溶液:グリセリン=1:3の混合液に入れる。

- 100%グリセリンに1日以上入れる。容器の底に試料が沈んだら完了。

⑪封入

100mLのグリセリンに対して防腐剤としてチモールを1~2粒(25mg)添加します。スクリュー管などの封入容器に防腐剤入りのグリセリンを満たし、試料を入れて封入します。

※瓶詰する前に注射針などで標本内に溜まったガスを抜いておくと見栄えがよくなります。標本が傷つかないように注意して作業を行ってください。

※グリセリンは薬局などで売られているものは濃度が低いので、試薬1級のものを使用する。

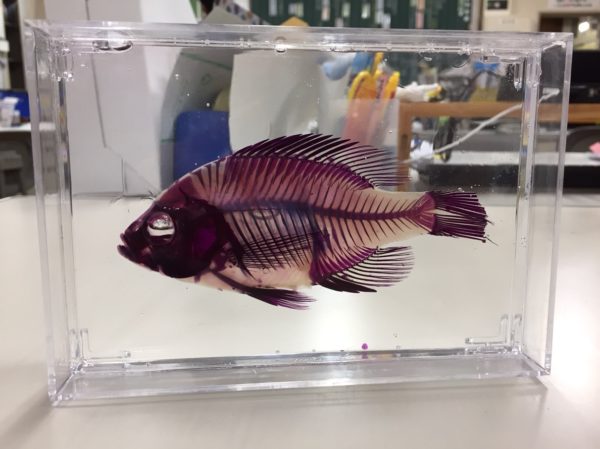

完成

美しいブルーギルの透明標本。時間がかかる作業が多いですが、その分、愛着もひとしおです。何より自分で作った透明標本なんて嬉しすぎます。染色に使うアリザリンレッドSやアルシアンブルー8GXは非常に高価な薬品になりますが、自分で透明標本を作る喜びはお金では買えません。というか、ガチャで500円で売られているのが逆に凄いと感じました(笑)理科の教師なら環境は整っているはず。ぜひ、やってみてください。

参考文献

改良二重染色法による魚類透明骨格標本の作製(1,991、河村・細谷、Bull.Natl.Res.Inst.Aquaculture.No.20,11-18)

[itemlink post_id=”23503″]