※ このページでは、ふたばが名古屋市科学館に行ってきて、感じたことを書いていきます。通常のブログとは違い、授業で使えるかどうかはわかりません。興味のない方は読み飛ばしてください。

名古屋市博物館に行ってきました② 物理編

今回は、名古屋市科学館でふたばが気になった物理の展示を紹介していきたいと思います。

今回は、名古屋市科学館でふたばが気になった物理の展示を紹介していきたいと思います。

理工館2階にある水の広場

子ども達がきゃっきゃ言いながら遊んでました。水が上がったり下がったり、飛んだり、溢れたり・・・ずっと見てられそうでした。こういう遊びが学びの原点だと感じました。

【鏡の中の手と握手してみよう】

半球ミラーを利用した展示。学校にも演示用の同じものがあります。

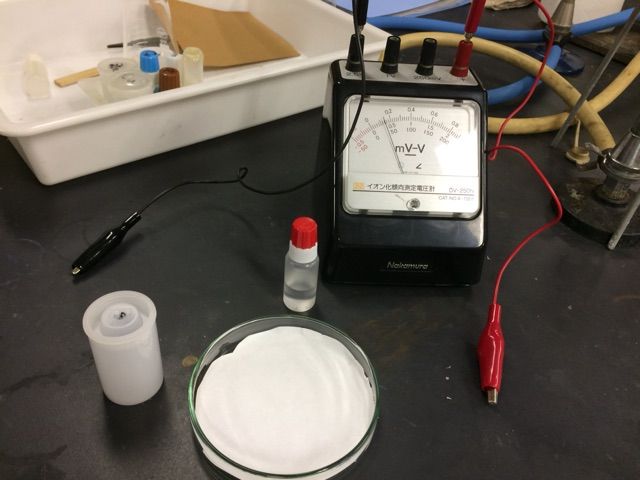

【夕焼けができる仕組み】

光がコロイド溶液を通過して行く際に青い光から順に散乱していく様子がわかります。最後には赤だけになります。スクリーンに写った夕焼けのような赤い丸が綺麗です。

【虹をつくる展示】

懐中電灯を特殊なスクリーンに当てることで虹をつかることができます。思ったより小さい虹で切なくなりました(笑)

【光の波長がわかる展示】

【パラボラを使用した通信機】

パラボラを使用して遠く離れた相手と話をすることができます。知らない人と話すのは少し恥ずかしかったです。

長さの違う筒の前で手を叩きます。

右の筒は17m、左の筒は34mです。

音の速さは約340m

往復なので、右の筒は34÷340=0.1秒

左の筒は68÷340=0.2秒

で音が跳ね返ってきます。0.1秒の差は耳でもわかります。計算できるのが物理の面白いところですね。

【仕事】

こちらは滑車の展示。同じ12kgのものが半分や4分の1の力で持ち上げることができる滑車はとても面白いです。

【粘性のある液体中の中の気泡】

粘性のある液体にポンプで気泡を送りこめる装置です。ポンプを軽く押すと小さな気泡、強く押すと大きな気泡ができます。大きな気泡の方が浮力が大きく速く上に登ります。気泡が合体していく様子が面白かったです。

【磁界のかたち】

中2で学ぶ磁界のかたちです。

化学実験はスモールスケールで、物理実験はダイナミックに。の教え通り、物理は大きな展示の方が分かりやすく面白いと思いました。

【気泡を発生させると?】

ポンプで空気を溜めて、一気に放出させます。大量の気泡が一度に発生することで一時的に浮力が小さくなります。浮力の仕組みが分かる実験です。

【どのボールが一番速い?】

スタートとゴールの高さは同じですが、異なる斜面を通るボールの速さを比べます。するとボールの速さに差が現れます。スタートの位置エネルギーが同じなので同じ速さでゴールすると勘違いしてしまいますが、実際は運動エネルギーが高い区間が長いほどボールは速くなります。そのため低い位置を長く通る方が速くなるのです。面白いです。

【クロソイド曲線】

この曲線状でボールを転がすと高さに関わらずゴール地点に到着する時間が同じになるのです。

位置エネルギーと運動エネルギーの大きさのバランスが取れている曲線なんですね。

【エネルギー変換】

力学的エネルギーや光エネルギーのエネルギー変換が学べます。

【超撥水加工】

超撥水加工によって水を弾く素材です。名古屋市科学館は数年前にも行きましたが、その時も同じように弾いてました。この傘は毎日毎日水を弾き続けていると思うと切なくなりました。

【横波と縦長】

音や地震の単元で出てくる横波と縦波を目で見て学べます。左が横波。右が縦波です。

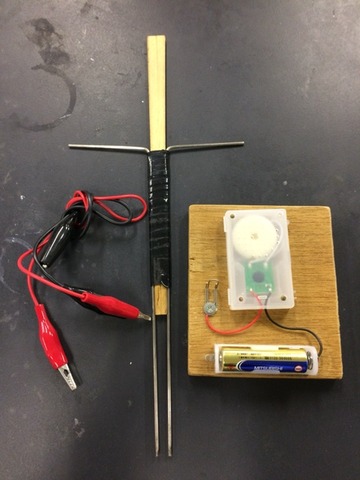

【モーター】

直流モーターと誘導モーターについて学べる展示です。誘導モーターでは磁界が合成されます。

中学校で教えるのに苦労する整流子とブラシ。教えるって難しいです。

【電磁調理器(IHクッキングヒーター)の中身】

生徒にとっても身近なIHクッキングヒーターですが、中の構造を見たことがある生徒はいないと思います。コイルによって渦電流を発生させて熱エネルギーを起こします。この仕組みを利用して、アルミホイルを宙に浮かせることができます。

【機械式時計の内部構造】

物理で最後に紹介するのがこちらの展示