2年生、電流の単元の授業ネタです。みなさんは合成抵抗についてはどのように指導されていますか?学習指導要領には「2つの抵抗をつなぐ場合の合成抵抗にも触れること。」とあるので教えないわけにはいきませんよね。直列の合成抵抗については2つの抵抗を足すだけなので、簡単です。問題は並列回路における合成抵抗です。

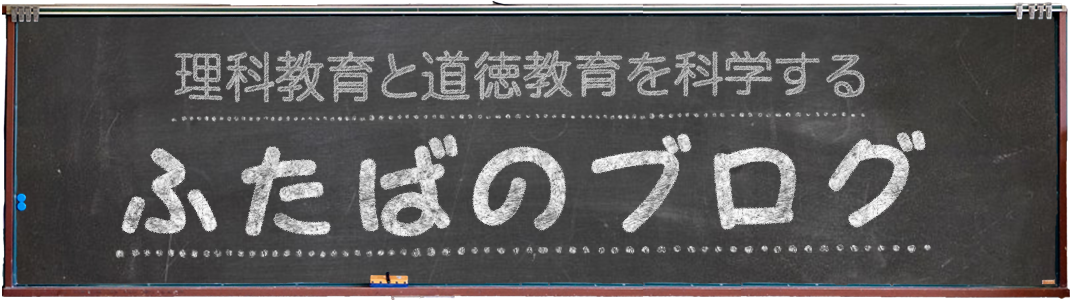

並列回路の合成抵抗

R1とR2の合成抵抗をどう考えるのか。授業では、多くの先生が「並列回路の合成抵抗は逆数の和で求めるんだよ。」と教えているのではないでしょうか?でも、ちょっと待って下さい。それって「教える」って言えるでしょうか?このような授業でも多くの生徒はなんの疑問ももたずに問題が解けるようにはなります。でも、それは理科の授業とはいえないと思います。理科の楽しさは「なぜ」を追求することにあると思います。学習指導要領にも「自然の事物・現象を科学的に探求する」とあります。理由もわからず「こうなるんだよ。」では、科学的に探求しているとは言えません。

なぜ、逆数の和になるの?

「並列回路の合成抵抗の求め方は分かったけど、そもそもなんで逆数の和になるの?」このような疑問を自然にもてる生徒を育てることが理科の授業の一つの目的ではないでしょうか。並列回路の合成抵抗の公式の扱い方は先生方によって異なると思います。同僚のO先生にどうしているか聞いてみると「僕はいつも証明してますよ。」と言っていました。ふたばのモヤモヤした気持ちがパッと晴れました。公式を教えるときは証明する。シンプルで大切なことだと思います。ふたばの高校の担任先生は数学の先生でしたが、授業はほぼ「証明」でした。友人の中には、「証明はいいから公式だけ教えてほしい」という意見もありましたが、ふたばは意味もわからずに使う公式には違和感を感じてしまうので、とても意味のある授業でした。今回は並列回路の合成抵抗が逆数の和で求められる理由を証明したいと思います。

並列回路の合成抵抗の求め方の証明

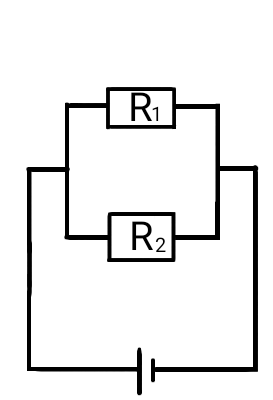

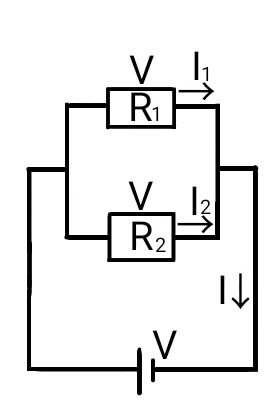

並列回路の2つの抵抗をR1、R2とします。

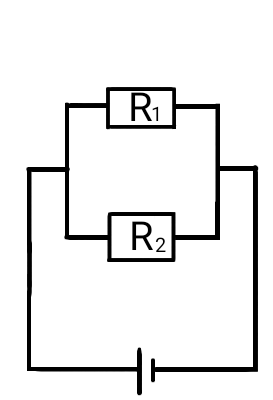

合成抵抗をRとしたとき、2つの抵抗を1つの抵抗だと考えると上の図のようになります。オームの法則を使って電流Iを求めると

I=V/R

になります。

上の図のように各部の電圧、電流、抵抗の値をおきます。電流、「I1」、「I2」は下のように表すことができます。

I1=V/R1

I2=V/R2

回路全体の電流「I」は、I1とI2の和になるので、

I=I1+I2

代入すると

I=V/R1+V/R2

左辺Iに一番はじめに求めた

I=V/R

を代入すると

V/R=V/R1+V/R2

両辺に1/Vをかけると

1/R=1/R1+1/R2

できたー(^▽^)!

証明するとスッキリしますね。並列回路の合成抵抗を生徒に教えるときは、ぜひ「なぜそうなるのか?」を伝えてもらいたいと思います。