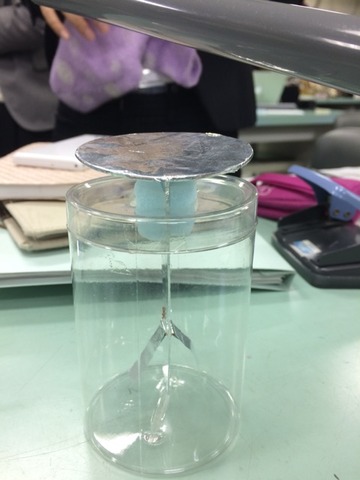

はく検電器は購入すると一万円近くする効果な実験器具ですが、身近な材料で作ることができます。今回ははく検電器を自作する方法を書いていきます。

【はく検電器を手作りする方法】

ポイントとなるはくは、少しの静電気で浮き上がるようにうすく、短く、軽く作ります。可動部分には細い導線を軸にするとうまくいきます。

②ビート板とトイレットペーパー

ビート板とティッシュペーパーでも作れます。

ビート板は絶縁体としてつかいます。

ビート板に切れ目を入れて厚紙を差し込みます。

ティッシュペーパーをはくとしてつかいます。一枚のティッシュペーパーは二枚重なった構造をしているので、一枚にして画用紙などで挟んでハサミで切ります。

あとは両面テープで貼るだけです。

ティッシュは短い方が軽いため反応しやすいです。ねじれも少なくなります。

あとは厚紙を切り目を入れて広げて金属板にあたる部分を作れば、

はく検電器の完成です。

②ダンボールとトイレットペーパー

なんとダンボールでも作れるみたいです。

↑ちゃんとはく検電器として使えます。

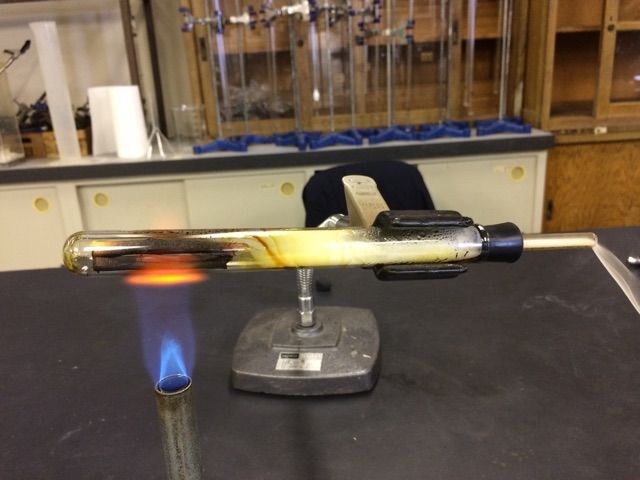

「ダンボールって電気通すの?」

と不思議に思ったあなた。さすがです。そこが、静電気と動電気の違いです。何がちがうのか調べて見てくださいね。

まとめ

思った以上に簡単に作れるので、授業の中でも作らせたいと思いました。あとは時間との関係ですね。面白く、そして学力もつける。頑張りましょう。

[amazon_link asins=’B0036DD3WU’ template=’original’ store=’futabagumi0e-22′ marketplace=’JP’]