学校教育に取り入れたいヒューマンライブラリーについて書きたいと思います。

本ではなく人を貸し出すヒューマンライブラリー

ヒューマンライブラリーは、図書館で本を借りて物語を詠むようにして人の体験や経験を直接人から知ることのできるシステムのことです。どれだけ多くの本を読んで得た知識よりも、経験者から体験談を聞くことの方が心に響きます。戦争について調べるとき、本を読むよりも戦争体験者から直接話を聞く方が何倍も戦争について学べますよね。学校で、助産師さんや警察官に講演をしていただくのも同じ理由です。ヒューマンライブラリー(人間図書館)は今から16年前の2000年春、コペンハーゲンで開催された野外ロックフェス「ロスキルド・フェス」のイベントとして開館されたのが始まりで、今では様々な国で開かれています。

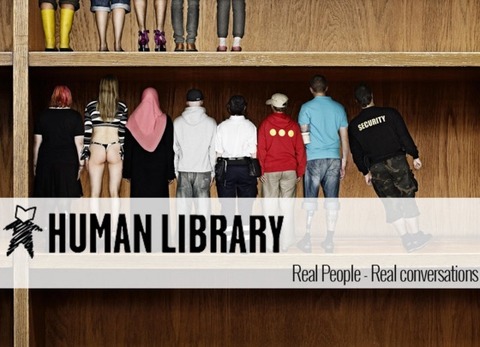

上の写真は2015年に開館されたヒューマンライブラリーの様子です。1人1回30分の対話

を通してその人の体験や経験を聞くことができます。

を通してその人の体験や経験を聞くことができます。

アーティスト、ホームレス、シングルマザー、性的マイノリティー、イスラム教徒、ニート、難民、ヌーディズム

様々な趣味・嗜好・背景をもった50人の人生が1冊の本として貸し出されます。彼らはみなボランティアとして自らの体験を語ります。たった30分ですが、生身の人間から聞く体験談は、読者の価値観や人生観が大きく変わるほどの力をもつこともあります。ヒューマンライブラリーは、1日8時間、4日間でのべ1000人が利用し大きな成功を収めました。

グラフィティアーティスト(左)と警察官(右)の対話、全く異なる職種だけにお互い学ぶべきことがたくさんありそうですね。よく考えると日本でも盛んに行われている異業種交流会もヒューマンライブラリーと同じですね。

こちらは全裸で生活するヌーディズムの男性の話を真剣に聴き入る10代の女性たち。本の代わりに経験を語るヒューマンライブラリーのもう一つの目的は、「相互理解」にあるそうです。偏見を捨て、お互いを理解し合う場所であるヒューマンライブラリー。今後、たくさんの場所で開かれることを期待したいです。このヒューマンライブラリー、実は日本でも開館されていました。場所は長崎県。長崎県社会福祉協議会の協力のもと、年に数回開館されているそうです。SNSやインターネットで人とのつながりが簡単になり調べたいことがすぐに調べられるこんな時代だからこそ、面と向かってその人の人生を知ることのできるヒューマンライブラリーのような機会が必要だと感じました。