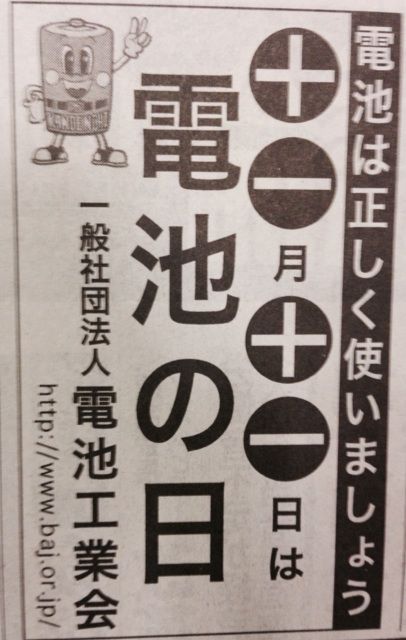

11月11日

「今日は、何の日?」

と生徒に聞くと

「ポッキー&プリッツの日」

と返ってくると思いますが、今日は「電池の日」でもあるようです。

11月11日は電池の日

十一≒プラスマイナス

透明太陽電池

たとえば窓ガラス。これは、「透明」です。外の光を中までとおし、部屋の中を明るくしたり、外の景色を眺めたりすることができるのは、ガラスが「透明」だから。当たり前のことですね。 たとえば太陽電池。これは普通、「透明」ではありません。太陽の光を吸収し、電気エネルギーに換えなければいけないのですから、「透明」では困るのです。シリコンを使った一般的な太陽電池は、だから、黒光りしています。

ところが、産業技術総合研究所(産総研)は、窓ガラスのように光をとおし、なおかつ太陽光で発電する、「透明な太陽電池」の開発に成功したのです。 「透明」なのに発電できるという魔法の種は、太陽の光の波長にあります。 太陽の光は、その波長から、3種類に分類されています。

もっとも波長が長いのは、赤外光。赤外線ともいいます。太陽の光が暖かいのは、この赤外光のおかげです。 次に波長が長いのが、可視光。可視光線ともいいます。人間の目には、この可視光しか映りませんから、光といえばこの可視光をイメージする方がほとんどでしょう。

可視光よりも波長が短いのが、紫外光。いわゆる紫外線です。肌が日に焼けたり、悪くすると皮膚がんになったりするのが、この紫外光のせいだということはご存じでしょう。

産総研が開発した「透明な太陽電池」は、目に見える可視光までの光をとおし、目には見えない、人体に有害な紫外光で発電する、画期的な太陽電池なのです。 「透明」なものへのこだわりが生んだ、「透明な太陽電池」。その向こうには、大きな可能性が透けて見えています。

ブドウ糖電池

今回試作したバイオ電池は、パッシブ型バイオ電池の基礎研究成果として、50mWの世界最高出力(当時)を達成しています。また、試作したバイオ電池を使って、ウォークマン(メモリータイプ)による音楽再生を実現しました。

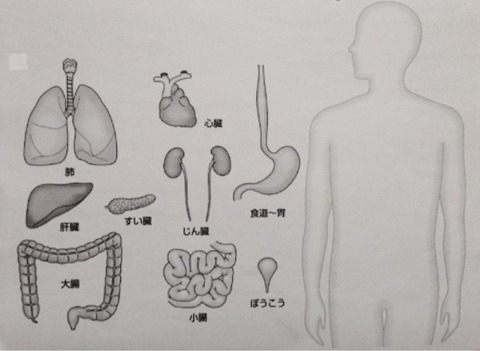

血液電池

最近は世界中で、太陽光をはじめとする自然エネルギーの開発が活発化している。脱原発を旗印に、環境に優しい発電技術の模索が進んでいるのだが、スイスの科学者が人間を使った発電技術の研究を進めている。その電力源は、なんと血流なのだ。この技術は、2~3年に一度充電器の交換をしないといけない、心臓のペースメーカーのために研究が進められている技術だ。ベルン大学のアーロイス・フェニガー博士の研究チームは、とても小さな動力タービンを開発。これを血管のなかに入れることにより、電力供給して充電を行う考えだ。

博士によれば、このタービンによって1ミリワットの発電が可能とのこと。微弱な電力のように思うのだが、これでペースメーカー100台分の電力を確保することができるという。環境に負担をかけず、電力を安定供給できるのに違いないのだが、体への負担を避けられない。タービンを血管のなかに入れることによって、凝血してしまう可能性があるのだ。そのために博士らは現在、タービンのデザインに苦心している。

さらに研究が進み、実用化されるとした場合に、人間は自ら使用する機器の電力を、自分の血流で補うことになるのだろうか? 映画「マトリックス」のように、人間が電力源そのものになる日が来るのではないかと思うと、ゾッとしてしまうのだが……。

紙電池(空気電池)

非常用マグネシウム空気電池の「マグボックス」は、マグネシウムを負極物質、空気中の酸素を正極物質とし、水や海水を投入して発電させる電池。大容量で長期間保存可能で、非常時に水を入れるだけで、多くの携帯機器に電力を供給することができる。負極に用いるマグネシウムは塩水に溶けやすく、原子が放出する電子の量も多いため発電効率が向上する。正極で酸素の反応を活性化させる触媒として従来はプラチナやレアメタルを使用していたが、古河電池の独自技術により、レアメタルを使用しない酸素還元触媒を使用することでコストを削減した。

また、マグネシウム空気電池は、外部の空気を取り入れるため、水密構造を維持して大型化するのが困難だった。古河電池と凸版印刷は、両社の既存技術を融合、電解液が漏れにくく、実用的な容量を確保する構造を実現した。

さらに、使い捨て電池として使用後の廃棄が容易となるよう環境に配慮した紙製容器を使用している。

古河電池は「マグボックス」の開発・製造・販売を担当し、凸版印刷が「マグボックス」の紙製容器である、セル外装材と外箱の開発・製造を担当する。