今回は、前からずっとやってみたかったニワトリの心臓、鳥ハツの解剖についてです。

鶏の心臓(鳥ハツ)の解剖

鶏の心臓は鶏キモとしてスーパー等で普通に売られています。多くの場合肝臓とセットで5つ300円程度で手に入れることができます。実験用にたくさんの心臓が必要な場合は精肉屋さんに事前にお願いすると用意できる場合もあるようです。

ニワトリの心臓と肝臓

心臓と肝臓が繋がった状態になっています。色や弾力などの違いに着目させたいですね。

今回は心臓の解剖なので、まず心臓と肝臓を取り外します。

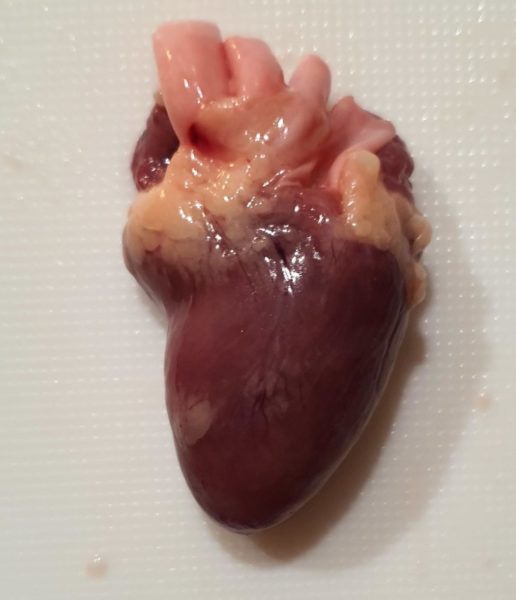

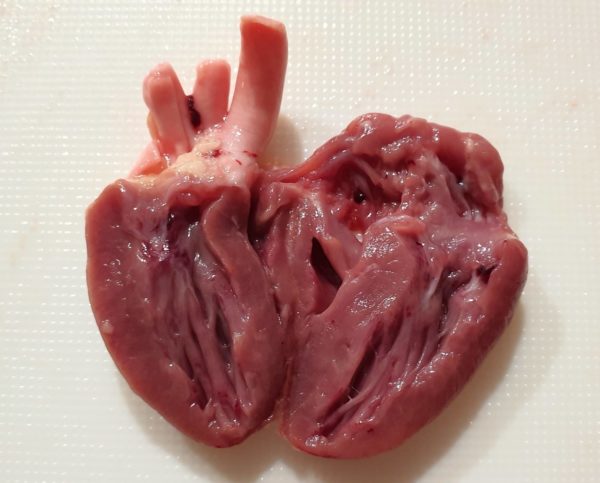

ニワトリの心臓

小さいですがちゃんと心臓の形をしています。上部には気管?のような管がついていました。

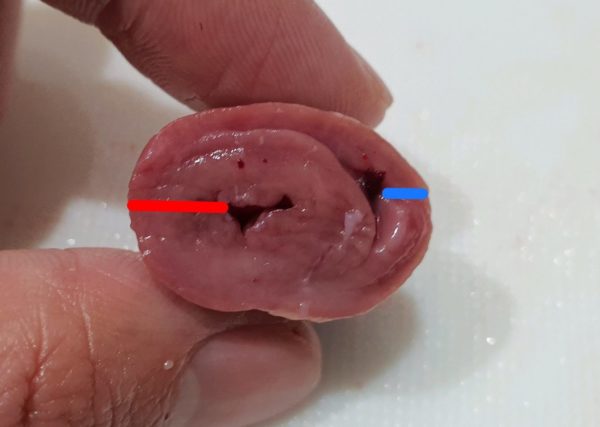

心房と心室の観察(横方向断面図)

上の写真の位置で心臓を輪切りにします。

上から見ると穴が2つ空いているのが分かります。左側の大きな筋肉に包まれているのが左心室、右側が右心室です。

赤色の線が左心室の周りの筋肉の厚さ、青色の線が右心室の周りの筋肉の厚さです。図で書くときも少し左心室の方を分厚く描きますが、鶏の心臓では2倍以上の厚さがあることが分かります。全身に血液を送り届けるためには強い筋肉の動きが必要なんですね。

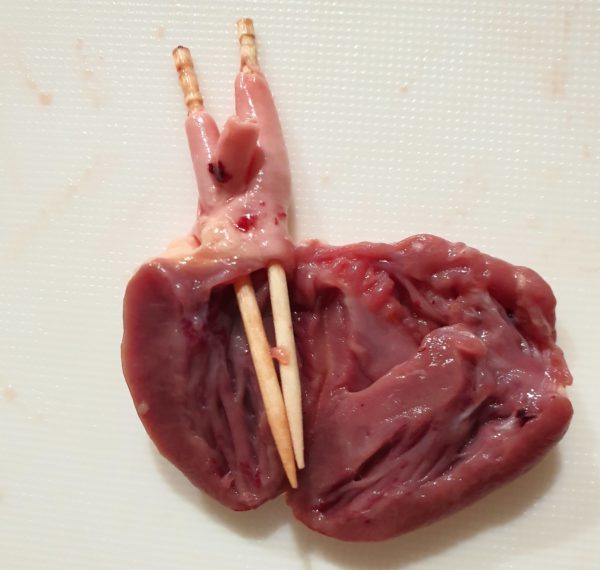

動脈の観察

心臓の上部の白い脂肪を取り除くと太い血管を観察することができます。

写真の左側の3本のマカロニのような太い血管が大動脈です。右側には、動脈と同じ色ですが、2本のヘニャヘニャの血管があります。こちらが肺動脈です。同じ動脈でも血管の厚さが大きく異なることがわかります。静脈は動脈とは色が異なるようです。今回見つけることができなかったので、次回チャレンジしたときに見つけたいと思います。

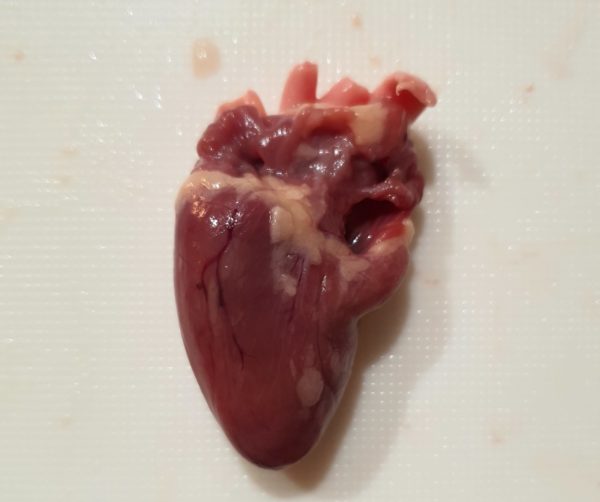

心臓の裏側

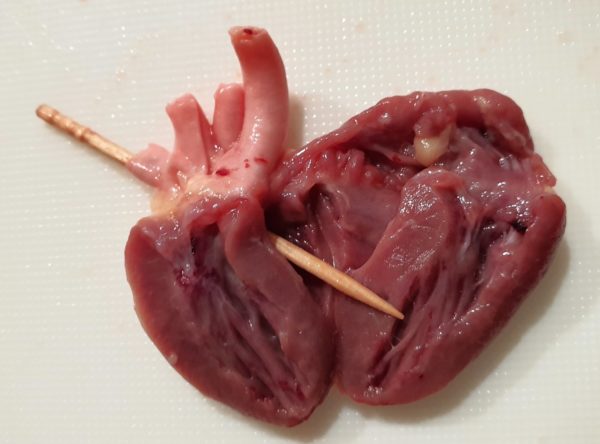

心房と心室の観察(縦方向断面図)

上の写真の位置で心臓を縦方向に切ります。

縦方向に切ると心房と心室を観察することができます。

つまようじを使うと血管と心房、心室の繋がりがよくわかります。上の写真は大動脈から左心室につまようじを通したものです。

こちらは肺動脈から右心室につまようじを通したもの。大動脈とは違う部位に繋がっていることがわかります。生徒の興味関心を高めるとても良い教材なので、演示実験だけでもやってみてください。

※掲載当初、情報が誤っていました。(現在は訂正されています。)ご指摘ありがとうございました。