対流は子どもが理解しにくい分野の一つだと思います。液体ならまだしも、気体の対流についてはなかなかイメージがつかみにくいはずです。今回はそんな対流を小型水槽で観察する方法を紹介します。

小型水槽で対流を学ぶ

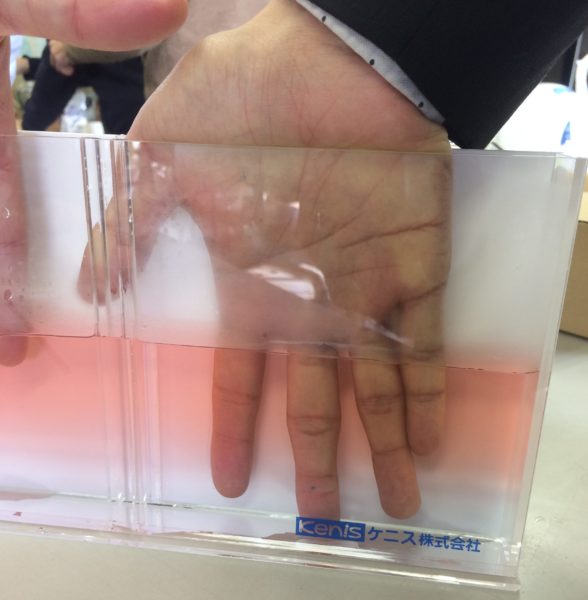

今回はケニスさんの実験用小型水槽を使用しました。

食用色素で水に色を付けます。

ぬるま湯に赤い色を付け、常温の水に青い色をつけました。

実験結果

上部では温度の高い赤い水が冷たい水の上に流れ込んでいるのがわかります。また、下部では温度の低い青い水が流れ込んでいます。

しばらくすると上部に赤い水、下部に冷たい水の層ができました。ここでふたばにある疑問が・・・「手を入れたら、下だけ冷たいと感じるのだろうか?」

やってみた

・・・全然わかりませんでした(笑)このレベルではわからないんですね・・・残念。

生徒に説明するときは、水の重さが温度によって変わることを教えると面白いかもしれません。4度の水100mlの重さは約100gですが、90度のお湯では、重さは同じ100mlでも96.5gになります。だから、熱いお湯のほうが上にいくんですね。おもしろいです。この考えがあると、高校に行って粒子の運動などとも関連付けられるはずです。ということで、液体の対流の実験でした。

理科って奥が深いですね。

[itemlink post_id=”20126″][itemlink post_id=”20127″]

過去記事

対流についてはこちらの記事も読んでみてください。

液体の温まり方を視覚化

研修で面白い指示薬を教えてもらいました。それが今回紹介するサーモインクです。サーモインクで液体の温まり方を視覚化サーモインクは、温度によって色が変わる不思議な液体です。小学校では当たり前のように使われているそうですが、中学校の先生にはあまり...

サーモシートで空気の暖まり方を学ぶ

小学校で行われるものの温まり方の単元で使える手作り実験装置の紹介です。サーモインクで空気の循環を学ぶ使うのは温度で色が変わるサーモインクです。サーモインクをキッチンペーパーに染み込ませます。乾かしてから、小さく切ってラミネートします。100...

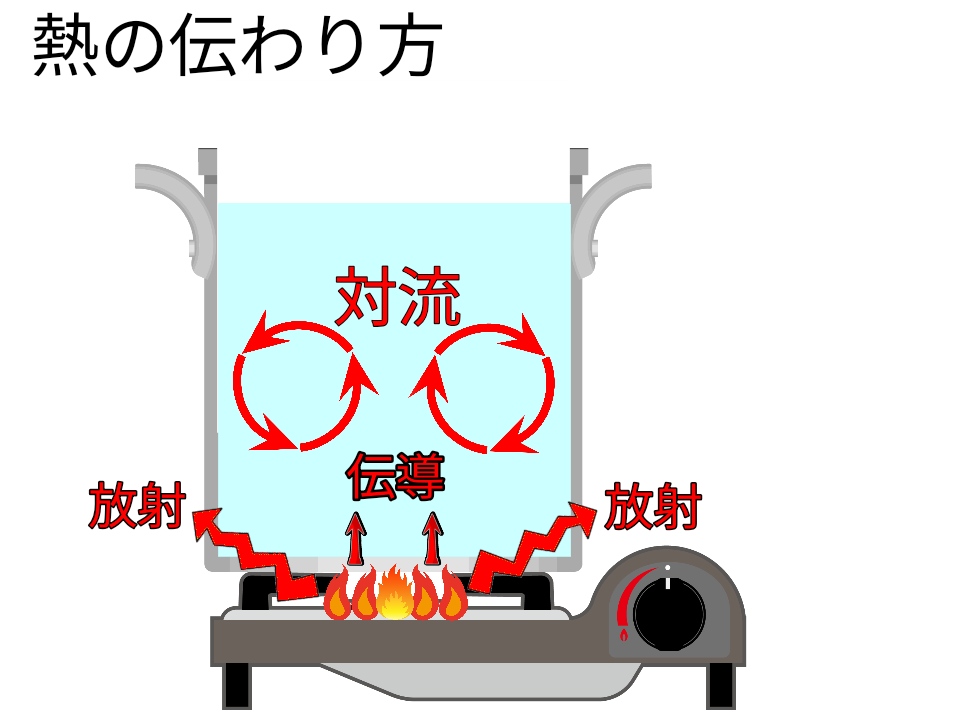

熱の伝わり方の教え方

3年生、エネルギーの単元の「熱の伝わり方」の教え方です。この単元は、仕事やエネルギーなどと同じ単元ですが、単元同士の繋がりが少なく、理科の先生にとっては教えにくい内容ではないでしょうか?今回は、熱の伝わり方を例を交えて分かりやすく教える方法...