「鶏頭になれども牛尾になるべからず」

ということわざがあります。「大集団の下っ端になるくらいなら、小集団のトップに立ちなさい」という意味ですが、ペットフード用の「鶏の頭」を見て鶏頭にはなりたくないと心の底から思いました。ということで今回は鶏頭をつかって脳の観察をしていきます。

鶏頭の解剖で脳を観察

準備物

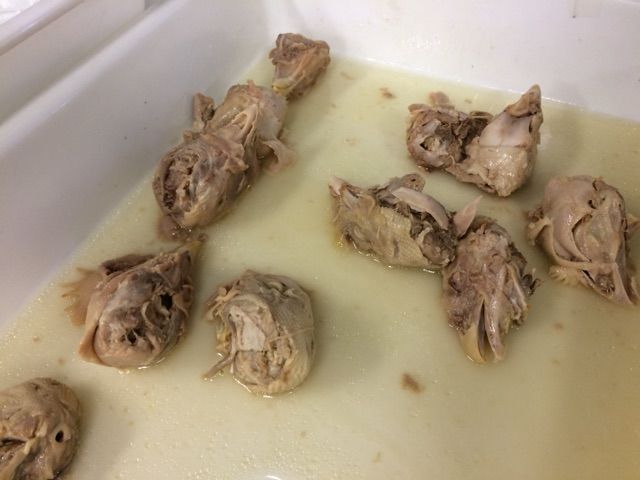

観察に使ったのはペットショップで販売している鶏頭水煮です。大型犬用のペットフードとして売られています。

800g入って300円程度です。

[itemlink post_id=”20102″][itemlink post_id=”20103″][itemlink post_id=”20104″]

缶詰を開けると香ばしい香りがします。煮崩れしやすいので、割り箸をつかって優しく取り出します。

今にも動き出しそうです。苦手な人もいると思うので、授業だからとはいえ無理強いはしないでください。(個人的には鶏肉を食べているのなら命の重さを実感するためにも実験に参加してほしいですが・・・)

耳の穴

注意深く見てみると耳を観察することができます。

↑目の後ろにある白い毛が生えた部分に耳があるそうです。

ニワトリの頭を立てて解剖を開始します。

頭皮をはがす

ピンセットで頭皮に優しく切り込みを入れて剥がします。

頭蓋骨のてっぺん(頭頂部)に十字の切り込みがあることがわかります。ピンセットで丁寧に頭蓋骨を取り外すと・・・

脳の観察

脳が見えてきます。さらに広げていきます。

ラッパのような形の脳が観察できます。

ナナメ上から見た所。優しく脳を取り出します。

脳の摘出に成功しました。

下から見た所。カタツムリの目のように飛び出ているのは視神経です。頭部から脳を取り出す際に目から引き抜かれるのがわかります。

↑この部分は視交叉と呼ばれる部分です。

横から見た図。

上の膨らんだ風船のような部位が大脳で、下に中脳、小脳と続きます。さらに解剖していきます。

大脳、中脳、小脳に分けられました。鳥類は小脳がとても発達しています。これは空を飛ぶためにバランス感覚、平行感覚を司る小脳を発達させる必要があるからだそうです。ニボシ以外で脳を解剖するのは初めてでした。脳の形が魚類とほとんど同じなのには驚きました。やはり、やってみないとわからないですね。値段も手頃なので、生徒が無理でも先生が学習のためにやってみられることをお勧めします。

口の中

口の中。鳥類なので歯はありませんが、舌にカギ爪のような返しがついてありました。

目の構造

目の構造。黒い部分が視神経につながっていました。

裏側から見たところ。水晶体や網膜が観察できます。

神経系と感覚器官を同時に解剖して確かめることができます。とても勉強になりました。

※視交叉の部分を神経が右脳と左脳にクロスしているという間違った情報として記事にしてしまいました。通りすがりの理科教員さんから正しい情報を頂きました。お詫びして訂正させていただきます。