教科書にも載ってある鹿沼土で火山灰を観察する実験です。

鹿沼土で火山灰の観察実験

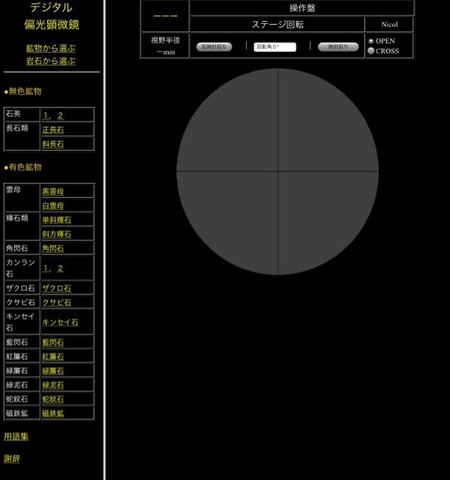

準備物

鹿沼土は赤城山の火山灰が栃木県鹿沼地方に降り積もったものです。火山噴出物からなるので、観察すると火山ガラス、磁鉄鉱、長石、黒雲母、輝石、カンラン石などが含まれています。園芸用に安価に販売されているので簡単に手に入れることができます。

[itemlink post_id=”20234″]

【実験方法】

様々な方法がありますが、今回はお茶のパックを使いました。

[itemlink post_id=”20235″]

お茶のパックを二重に重ねます。

パックに半分程度鹿沼土を入れます。

水でゆすいで

ハンマーで繰り返し叩きます(教科書には指などで潰すと書かれていますが、時間的な都合でハンマーを使いました)

ゆすぐ

これらの作業を泥が出なくなるまで繰り返します。

泥が出なくなったら、ホットプレートなどで加熱して水分を飛ばします。

水分を飛ばすと

サラサラになって観察しやすくなります。

ネオジム磁石を近づけると

砂鉄や磁鉄鉱などが分離できます。

次に真砂土を観察します。

白く細長い光沢のある粒が火山ガラスです。黒雲母も観察できました。

この実験は赤玉土でも行うことができます。

↑赤玉土

地学は実験できる内容が少ないので、お金がかからないこの実験くらいはやらせてあげたいですね。難しければ印刷した紙とラミネートで永久プレパラートを作る方法もあります。

火成岩の学習にも繋がるので作ってみてください。